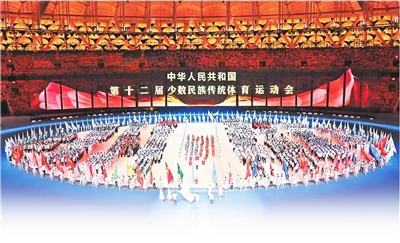

编者按:南海之畔,共襄盛会。11月22日,第十二届全国少数民族传统体育运动会在海南三亚隆重开幕。本届运动会为期9天,6960名各族运动员欢聚一堂、切磋技艺,弘扬中华优秀传统文化,呈现出中华民族大家庭各族儿女携手奋进的昂扬风貌。

据悉,第十二届全国少数民族传统体育运动会共设立竞赛项目18项、表演项目170项。山东代表团共派出来自汉族、满族、回族、藏族等14个民族的170名运动员,参加珍珠球、毽球、射弩、民族武术等10项竞赛项目和临淄蹴鞠等3项表演项目。这不仅是一场体育盛会,更是一场民族盛典、文化盛宴。无论是竞赛项目还是表演项目,都具有浓郁的民族特色,许多项目还是国家级非物质文化遗产。这些文化在历史长河中互鉴融通、兼收并蓄,逐渐成为各民族共有共享的中华文化符号,构筑起中华民族共有精神家园。下面,让我们通过图片和文字,走进全国少数民族传统体育运动会,了解部分传统体育运动项目的“前世今生”,探寻传统文化魅力,品味“最炫民族风”,感受“中华民族一家亲”。

□ 本报综合

民族传统体育项目产生于各民族长期生产生活、社会实践,具有浓郁的民族特色和地域特征,与各民族文化息息相关。新中国成立后,被誉为民族文化“活化石”的传统体育得到重视和保护,民族传统生产生活方式与现代体育项目相结合,为发扬中华优秀传统文化提供了另一种可能性。而全国少数民族传统体育运动会的持续举办,也让更多有着较高竞技性、观赏性、趣味性的民族传统体育项目得以保留并发扬光大。

珍珠球

珍珠球原名“采珍珠”,源于长白山以北、黑龙江中上游、乌苏里江流域等地群众的采珍珠生产活动。当地群众会将采上来的蛤蚌直接入筐,或在船上将蛤蚌扔到岸上的筐里,抛得准、接得准能够极大地提高采珠速度。2008年,珍珠球被列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

全国少数民族传统体育运动会中的珍珠球项目是经过加工整理形成的,集对抗性、竞争性和趣味性于一体的球类运动,基本技术和比赛方法与篮球类似,也被称为“移动篮筐的小篮球”。比赛场地长28米、宽15米。每场比赛由两个队参加,每队上场7名队员,进攻方可将球向任何方向传、拍、滚、运,目的是向抄网投球并得分。防守方阻止对方获得球并得分。每队有1名持抄网队员在得分区试图抄中本方队员投射来的球。封锁区内有2名防守队员用球拍封挡、拦截进攻队员投射的球。全场比赛用时30分钟,以比赛结束时得分多的队伍为胜。

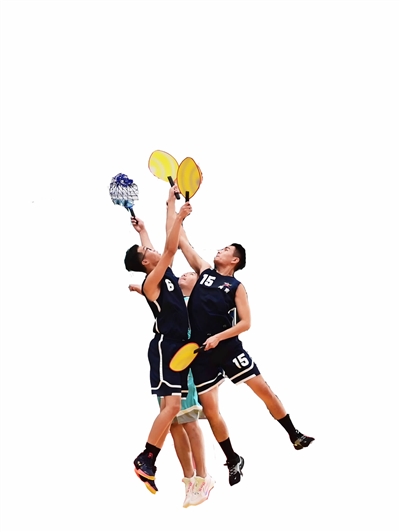

毽球

毽球运动是在我国民间踢毽子游戏基础上发展起来的民族传统体育项目。民间踢毽子游戏起源于汉代,至今已有2000余年历史。毽子多用铜钱、鸡羽、布、皮等材料手工制作,其游戏方式花样很多,有跳法、承接法、旋转法、触弄法等各种踢法。2011年,花毽被列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

全国少数民族传统体育运动会中的毽球项目比赛规则类似排球、羽毛球,球网高度为:男子160厘米、女子150厘米。毽球的基本动作是盘、磕、拐、蹦,有前踢、后踢、内踢、外踢、倒踢、头顶、胸触等几十种踢法。目前,毽球比赛设置有男子三人毽球、女子三人毽球、男子双人毽球、女子双人毽球4个单项。

射弩

在古代,射弩是人们用作谋生、狩猎的工具,随着社会不断发展,射弩逐渐成为一项强身健体的运动项目。目前,射弩运动流行于云南、贵州、广西、广东、海南等地。

全国少数民族传统体育运动会中的射弩场地应平坦、开阔,室内外均可,长度不少于30米,场地周围需设置安全警戒标志。比赛距离为20米,是发射线与靶面之间的垂直距离。射弩项目有传统弩和标准弩的个人赛和团体赛,姿势分立姿和跪姿两种,比赛分资格赛和决赛两个阶段。其中,标准弩重量不得超过3.5公斤,弩身长度不得超过80厘米;传统弩应为手工制作,重量和弩身长度不限。握弩手势均为无依托,即弩身不得直接或间接接触身体其他部位。比赛时,以现场所判定的环值为最后成绩,团体赛成绩按各队所有参赛选手成绩之和累加计算。

民族武术

武术在国际上也被称作“功夫”,由踢、打、摔、拿、击、刺等动作构成,是按照一定的运动规律组成的套路和对抗方式,也是几千年来中华民族用以锻炼身体和自卫的一种技能。民族武术则产生于群众长期的生产生活。先民们最初习武是为了对抗凶猛的野兽以求自保,后来发展成为一种格斗或军事技能。如今,民族武术已经成为集健身和表演功能于一体的综合运动。

全国少数民族传统体育运动会上,民族武术比赛项目包括拳术、器械、对练三种,分为男子组和女子组。传统拳术分为一类(形意拳、八卦拳、八极拳)、二类(通臂拳、劈挂拳、翻子拳)、三类(地趟拳、象形拳)、四类(查拳、华拳、花拳、炮拳、洪拳、少林拳等)、其他类(除一、二、三、四类以外的各种具有民族和地域特色的拳种)。传统器械分为单器械、双器械、软器械。

民族式摔跤

在我国,摔跤运动历史悠久,是中华民族文化遗产不可分割的组成部分。民族式摔跤因时、因地、因习俗而形成,是中国各地区、各民族开展的所有摔跤活动形式和规则体系的集合。民族式摔跤具有严格的技巧与规则,将生活与生产、竞技与娱乐相结合,同时具有强身健体、增进情感交流的作用。

赛场上,民族式摔跤项目通常设有搏克(蒙古族式摔跤)、且里西(维吾尔族式摔跤)、格(彝族式摔跤)、北嘎(藏族式摔跤)、绊跤(回族式摔跤)、希日木(朝鲜族式摔跤)6种。

花炮

花炮又称“抢花炮”,是流行于广西、贵州、云南、湖南等地的一项民间传统体育运动,距今已有500余年历史。传统的抢花炮不限人数、队数,场地通常设在河岸或山坡上,无边界限制,具有较强的对抗性、娱乐性,深受各族群众喜爱。每年农历三月三或秋收后,广西、贵州等地以村寨为单位进行抢花炮比赛,称为“花炮节”。2021年,抢花炮被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

花炮是一个直径14厘米的彩色圆饼状橡胶物。赛场上,花炮比赛由两队进行,每队上场8人,在长60米、宽50米的场地内,由拿到花炮一方的参赛选手通过奔跑、传递等方式摆脱防守,将花炮投入对方花篮得分。防守一方需以拦截、抢断等技术反抢,阻止对方得分。比赛时间规定为40分钟,比赛结束时,得分多的队伍获胜。

龙舟

龙舟运动源于民间龙舟竞渡,是中国传统体育活动之一。关于龙舟竞渡的起源,流传最广的说法是为纪念战国时期楚国爱国诗人屈原。随着时间的推移,人们赋予了龙舟竞渡更加深厚的文化内涵,龙舟运动也逐渐传播到世界多个国家和地区。在我国,龙舟运动表现出浓郁的地域特色,目前国家级非物质文化遗产代表性项目名录中有10余个项目与龙舟相关。

赛场上的标准龙舟配有龙头、龙尾、鼓、舵。龙舟比赛通常设有2至8条赛道,以最靠近终点裁判塔的赛道为第一道,其余赛道以此类推。每条赛道宽9至13.5米,水深不低于3.5米。比赛时,每支队伍需配有鼓手1人、舵手1人、划手20人、替补队员2人。参赛各队在各自赛道内同时起航,以龙头最前沿到达终点先后顺序决定名次。

独竹漂

独竹漂是发源于贵州北部赤水河流域的一种民间技艺,原指当地人的水上交通工具,后逐渐发展为赤水河流域各族群众的娱乐、比赛项目。2021年,赤水独竹漂被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

全国少数民族传统体育运动会中的独竹漂项目,需要运动员赤足站立在漂浮于水面的单棵竹子(或形似材料)上,利用手中的划杆划水使其前进,以同等的距离内所用时间多少决定名次。作为一项具有技巧性的水上项目,独竹漂既可进行技巧表演,又可进行竞速比赛,是一项集健身、娱乐为一体,具有较强竞技性、观赏性和娱乐性的综合运动。

攀椰竞速

第十二届全国少数民族传统体育运动会,首次将攀椰竞速列为竞赛项目中的增设项目。攀椰竞速源于海南当地群众爬树摘椰子的生活劳作场景,后来发展为民间喜闻乐见的“摘椰子”比赛活动。该项目极具海南地区群众的生产生活特点,是一项集趣味性、娱乐性、竞技性为一体的体育活动。

攀椰竞速比赛要求参赛选手在天然椰子树或人工制作的仿真椰子树上进行攀爬,参赛选手自选攀爬姿势,爬到椰子树顶端并触碰计时铃,用时最短者获胜。

攀椰竞速项目注重考查参赛选手的攀爬技巧、体能耐力和核心力量,选手们以攀爬向上、不断进取的姿态,展现出力争上游、拼搏不息的精神。

(本版图片均为资料图)