□ 吕强

蒲松龄,字留仙,别号柳泉居士,清代杰出文学家,优秀短篇小说家,所著的《聊斋志异》是中国古代文学史上最光辉的短篇小说集之一,蒲松龄也被后人称为“世界短篇小说之王”。郭沫若评价蒲松龄“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。”而老舍则用10个字评价:“鬼狐有性格,笑骂成文章。”

蒲松龄出生于淄川县蒲家庄,即现在的山东省淄博市淄川区洪山镇蒲家庄,蒲松龄故居就在村内。然而,在淄博市周村区王村镇西铺村,有一个蒲松龄书馆,对许多人来说或许有一些陌生——300多年前,一代文学巨匠蒲松龄正是在这里设馆教塾,并与仙界、鬼界和妖界等“三界对话”,创作出一部亦庄亦谐、谈狐说鬼的传奇巨著《聊斋志异》。

当年的蒲松龄据说只有30多岁,应社会知名人士毕际有的再三邀请,赴西铺村的毕府教毕际有的子孙们读书,直到71岁高龄时才撤帐归家,把30多年的宝贵时光留给了这一深情的院落,所以后人评价说西铺村是蒲松龄的第二故乡,就像院落内导视牌上写的那样:“蒲松龄因毕府而铸就辉煌,毕府因蒲松龄而再度扬名。”

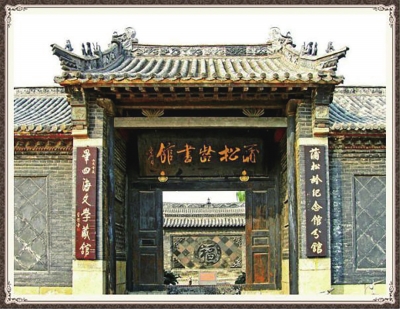

蒲松龄书馆是一座具有浓郁明清风貌的古建筑群,古朴的大门,抬眼望去,前门牌匾上“蒲松龄书馆”五个鎏金大字,气势磅礴,超逸入神。进入门内向里走去迎面便是古朴的绰然堂,屋内古色古香的家具诉说着悠悠的岁月,清瘦的蒲松龄蜡像形象逼真地坐在太师椅上,面带笑容,仿佛在说:“得安闲处且安闲,忙里偷闲坐下聊聊,我这儿有茗茶一壶,你有故事吗?”

来到蒲松龄书馆的第二个院落,展现在面前的是高耸的二层小楼“振衣阁”和阁前形影婆娑的“蝴蝶松”,这棵蝴蝶松见证了旷世逸才非凡的创造和劳作。蒲老先生自幼饱读诗书,一心想考个功名,捧个“铁饭碗”衣食无忧,不料自19岁高奏凯歌,连获乡里、县里、道里第一名后,却从此一路泥泞,屡败屡战。屡试不第,在梦想与现实间徘徊的蒲松龄,挑灯伏案,提笔蘸墨,假笔于花妖精灵,游刃于鬼狐之间,以“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”的妙笔,诉尽人间不平事,绘出花间儿女情。他白天在书馆教书育人,夜晚在灯下奋笔疾书,一出出人狐情未了的大戏接连上演,于是一部洋洋洒洒数十万字的《聊斋志异》在这里诞生了!

用现在时髦的话说,蒲松龄可称为“搜狐先生”,在西铺的毕府,他认识了当时的文坛大腕王渔洋。王渔洋,山东新城(今淄博市桓台县)人,又名王士祯,字子真,号阮亭,别号渔洋山人。王渔洋是清初著名清官廉吏,也是我国文学史上著名的诗人、文学家,独创诗论“神韵”说,主盟诗坛半个世纪之久,被誉为“一代诗宗”“文坛领袖”。

毕际有的夫人王氏,是王渔洋的从姑母,也就是我们通常所说的叔伯姑母。康熙二十六年(1687年),在家丁忧(为父亲守丧)的王渔洋来毕府做客,毕际有邀请蒲松龄一起接待了王渔洋,于是促成了两人的相识相知,自此两位巨匠谈诗论文,书信往来交流不断,演绎了文学史上的一段佳话。王渔洋虽然官至刑部尚书兼翰林院讲学,文坛地位亦十分显赫,但交友却不论势位高低。当时他非常赏识蒲松龄的才华,并为他的创作稿题诗《戏题〈聊斋志异〉卷后》:“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱时”,精辟地揭示了其以传奇法而志怪的特点,为《聊斋志异》的传播发挥了重要作用。

徜徉在书馆的合欢树下,似乎感到蒲松龄先生仰坐藤椅,左手拿着《聊斋志异》,右手端着茶杯,浓浓眉意聚焦行行字字,向世人昭然世道的苍凉。人们走过此处,欣赏着书馆里白阳井畔的睡莲,耳边依稀传来蒲翁笔下婴宁灿烂的笑声,回到现实却感一切尘埃落定,不禁感叹:婴宁早已随风去,世上再无痴情女!

或许,正是这西铺村的一方水土和藏书阁的一部部书籍,成就了蒲松龄和他的《聊斋志异》,成就了一个个精彩绝伦的鬼狐传说,自此以后,草根文人蒲松龄也成了世间闻名的聊斋先生。