□ 本报记者 蔡振华 张好

近期,电影《南京照相馆》在海内外引发观影热潮。该片取材于1937年南京大屠杀期间侵华日军真实罪证影像,通过细腻的叙事,将宏大历史具象于普通人的生死抉择之中,再现了中国人民在至暗时刻的觉醒与抗争历程。电影通过镜头语言的力量,让观众透过银幕走进那段不能忘却的记忆,与历史对话,被中国人民的爱国情怀所深深触动。正如美国北加州中国和平统一促进会理事长、全美中国和平统一促进会联合会副秘书长邹志强所说,电影的上映具有重要的历史意义,海内外中华儿女应以史为鉴、团结奋斗,为中华民族伟大复兴汇聚力量。

山东是一片红色的沃土,抗战期间,齐鲁大地上发生过无数感天动地的抗战故事。新中国成立后,这些故事经电影制作者深度挖掘,形成多部脍炙人口、引发海内外观众强烈情感共鸣的优秀作品。时至今日,有些电影虽历经多年,但每次观看,依然触及观众心灵深处,勾起浓浓乡愁,并警醒着我们,铭记历史、缅怀先烈、珍视和平、开创未来。

【血战台儿庄】 以纪实风格全景展现战役进程

发生在1938年春季的台儿庄战役,中国军队浴血奋战,歼灭日寇一万多人,成为抗战初期正面战场的标志性胜利。广西电影制片厂拍摄的战争电影《血战台儿庄》便是以台儿庄战役为题材,讲述国民党军队在台儿庄与日军展开正面作战,最终取得胜利的故事,于1986年上映,使这段悲壮的抗战历史在光影中定格。

1938年春,日军为一举打通津浦线,准备南北夹攻徐州。国民党第五战区司令长官李宗仁临危受命,指挥保卫徐州,抵抗日寇。日寇入侵山东,陆军上将韩复榘畏战逃跑,将济南拱手让给日军,致使津浦线门户大开,日军乘虚南下,连克数城。韩复榘被枪决后,李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下,又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权,构筑了强有力的抗日队伍。随后,张自忠率部奔赴临沂,与庞炳勋部死战日军,拉开了台儿庄大战的序幕。3月15日,日军直扑滕县,与王铭章的川军一二二师展开激战。由于汤恩伯没有及时增援,滕县失守,王铭章以身殉国。日军攻克滕县后,又全力向徐州进犯。李宗仁决定扼守台儿庄,便迅速向孙连仲、张自忠、汤恩伯几个集团军下达命令,并做了周密部署。经过几个回合的拼杀,屡遭挫折的日军改变部署,占领了台儿庄的大部分地区,但抄后路的汤恩伯却按兵不动,李宗仁遂以军法严令汤恩伯出兵,从侧后向日军进攻。同时,台儿庄一线中国守军全线反击,日军陷入重围。中国军队乘胜进击,全歼日军于台儿庄外。

电影《血战台儿庄》以纪实风格全景展现了战役进程:从日军嚣张进犯,到中国军队誓死抵抗,再到最终取得胜利,既有宏大震撼的战争场面,也细腻刻画出将领、士兵乃至普通百姓的英勇形象,凸显了中华民族不屈的抗争精神。

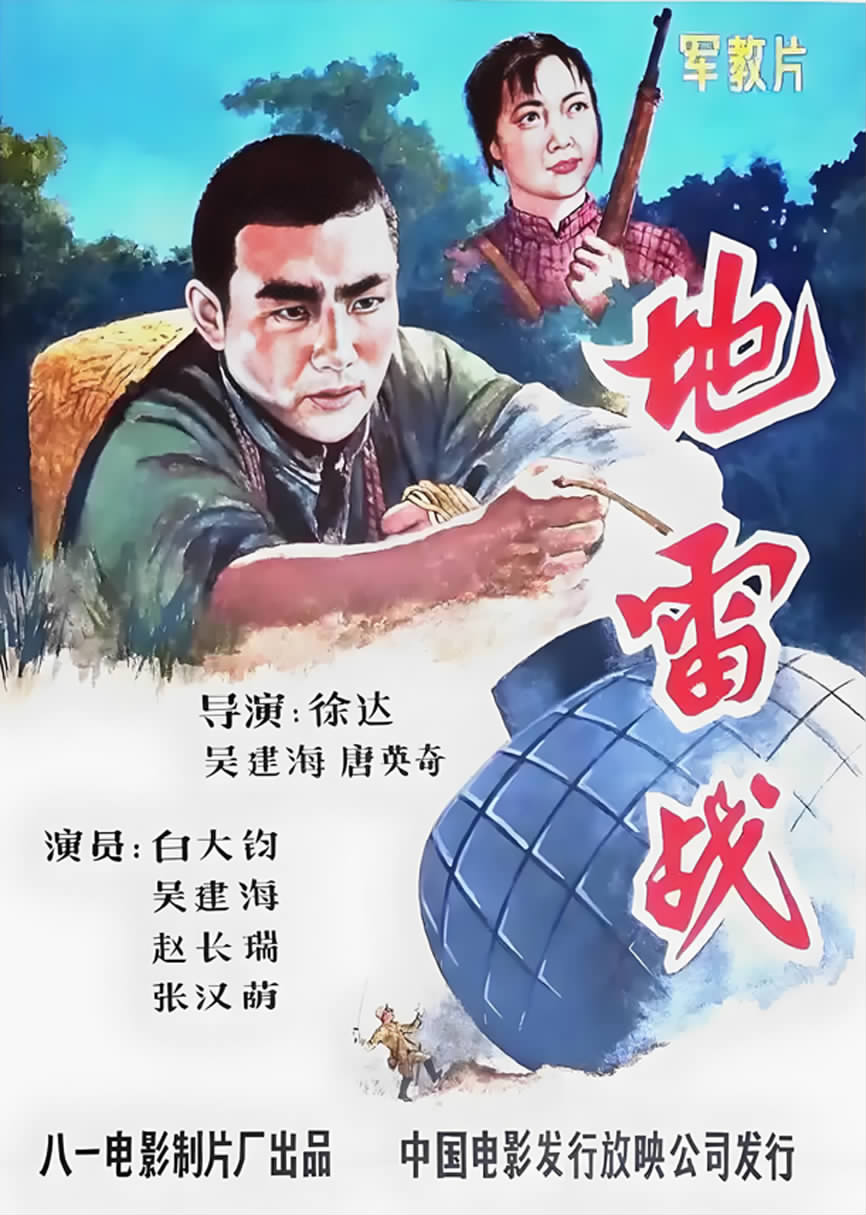

【地雷战】 英雄雷乡成几代观众共同记忆

“埋好地雷端起枪,满山遍野摆战场。坚决消灭侵略者,保卫祖国保家乡!”山东海阳自古为军事要地,也是人民战争的光辉典范——地雷战的诞生地。1962年,由八一电影制片厂拍摄的电影《地雷战》风靡全国,成为几代人的共同记忆。

20世纪40年代初,胶东抗日根据地进入艰苦斗争时期。位于胶东半岛南部的海阳县(今烟台海阳市)地处交通要冲,是日、伪军重点“清剿”和掠夺物资的区域。日、伪军在此建立据点、碉堡,修筑公路,实行野蛮的“三光政策”,企图扼杀抗日力量。如何有效打击敌人、保存力量,保护群众、坚持斗争?严峻的现实迫使海阳抗日军民开始探索新的斗争方式。对此,在上级党组织的领导下,海阳人民充分发挥智慧,利用本地条件,创造性将地雷运用到战场上,发展出令敌人闻风丧胆的“地雷战”这一群众性游击战术。

如今,步入海阳市赵疃村,从信号山脚下拾级而上,地雷战纪念碑巍然耸立。站在山顶远眺,周围几个村落尽收眼底。“这座山是我们村的制高点,也是当年赵疃民兵放哨发信号的地方。敌人从据点出来,站在山上就能看见。”赵疃村党支部书记赵文欣介绍。而赵疃村正是电影《地雷战》中赵家庄的原型,因其独特的地理位置成为地雷战重要战场。

抗战时期,抗日根据地军工生产力量比较薄弱,于是,赵疃村民兵开动脑筋,发明了一种石雷,杀伤力不亚于铁雷。电影《地雷战》中赵家庄全民动员打造石雷的场面,就是当时赵疃村的真实写照。“那时,村里民兵自己做炸药、造地雷,发明了许多地雷和埋雷战术:有连环雷,把几个地雷串联起来,一炸一大片,威力巨大;有水雷,把地雷放进割开的葫芦里,放进河道……”赵文欣介绍,赵疃村民兵在极其困难的情况下自行研制地雷,有力打击了日本侵略者,赵疃村因此被山东军区授予“特等模范爆炸村”称号。

据了解,为使地雷战在抗日战场上发挥更大作用,海阳民兵还组成胶东远征爆炸队奔赴莱阳、黄县、蓬莱、蓝村一带,多次配合主力部队作战,培训民兵爆炸手,传授土地雷知识和战斗经验,足迹遍及全省。海阳市委党史研究中心工作人员介绍,抗战期间,海阳共涌现出9个抗日模范村和600余名县级以上民兵英雄。正所谓:“英雄造雷乡,雷乡出英雄!”

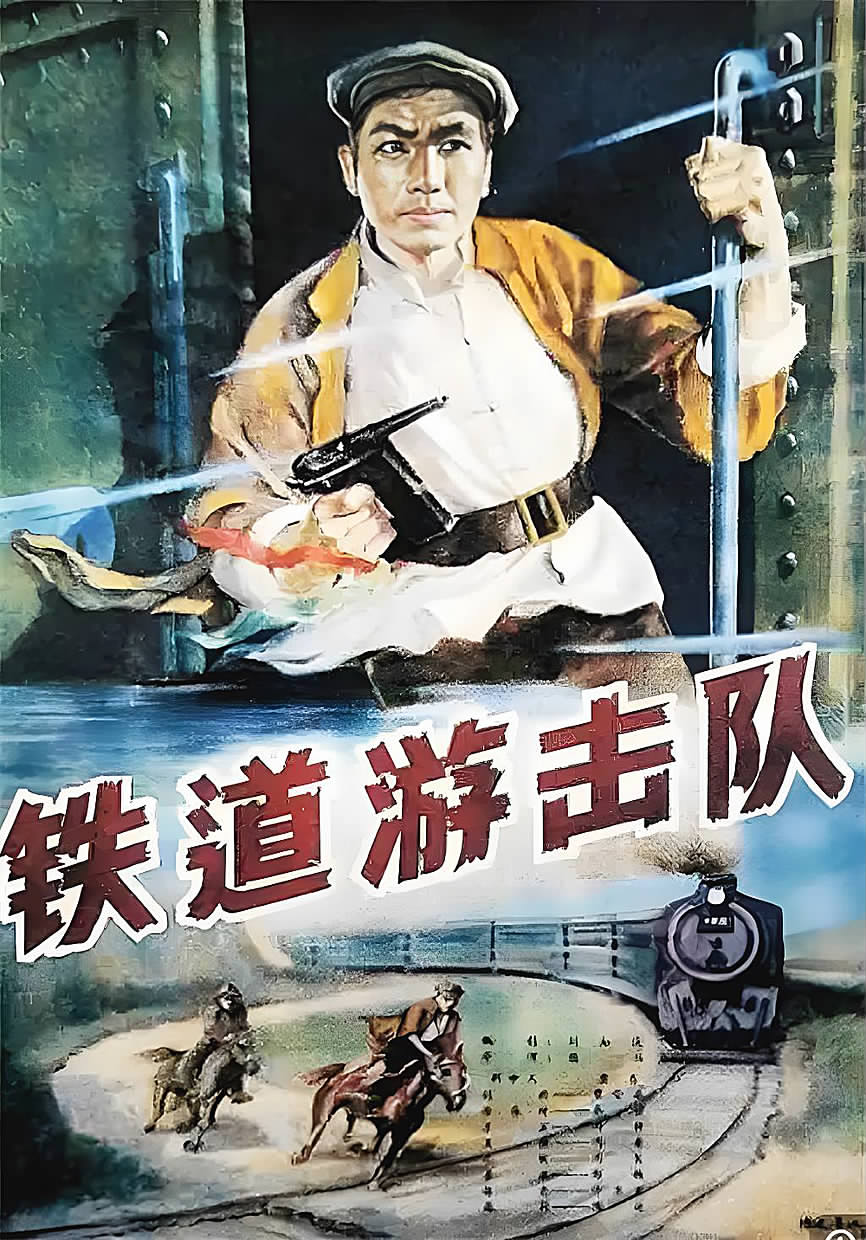

【铁道游击队】 生动再现令敌人丧胆的传奇故事

电影《铁道游击队》改编自作家刘知侠创作的同名长篇小说《铁道游击队》,由上海电影制片厂拍摄,于1956年上映。1957年,在北京人民广播电台和《北京日报》联合举办的国产片评选中,《铁道游击队》被列为最受欢迎的十部影片之一。

电影讲述了抗日战争时期,以刘洪、李正、王强为代表的一批煤矿工人和铁路工人,组成了一支精悍的铁道游击队,在中国共产党领导下,他们利用煤矿、铁路作掩护,在枣庄一带的铁路线上抢夺敌人的武器和物资,破坏敌人的运输交通。电影中,游击队员们积极配合主力部队,机智灵活地与日寇在铁路线上“捉迷藏”,并充分利用铁路环境,让敌军火车相撞甚至脱轨,给日本侵略者以沉重打击。

《铁道游击队》小说的原型是抗日战争时期活跃在鲁南地区(现枣庄薛城区、峄城区、滕州市一带)的一支抗日武装——铁道游击队。这支队伍成立于1940年1月25日,成立时称“鲁南军区铁道大队”,受八路军一一五师苏鲁支队领导。苏鲁支队任命洪振海为铁道游击队队长,王怀文为铁道游击队指导员,杜季伟任政委,王志胜为副队长。游击队人员最多时达300余人。1945年,铁道游击队并入华东野战军。当时,这支铁道游击队在中国共产党领导下,以临城地区(今枣庄薛城区)为中心,在铁路沿线开展灵活机智的游击斗争,奏响民族救亡的强音。

电影《铁道游击队》除了剧情生动,还着力塑造了以刘洪、李正、芳林嫂为代表的抗日英雄群像。其中,由曹会渠饰演的大队长刘洪为人豪爽义气,扒车救穷时,弟兄们都很佩服他。刘洪组建铁道游击队后,刚强果断、作战英勇,指挥了不少出色的战斗。而秦怡饰演的芳林嫂是影片中唯一的女性主人公,她把家作为秘密联络点,为游击队员做饭、放哨、侦查、送信、贴传单、留治伤员,帮助游击队员避开敌人的搜捕,充分体现出铁道游击队与老百姓之间的鱼水关系。

“西边的太阳就要落山了,微山湖上静悄悄,弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣……”如今,电影插曲《弹起我心爱的土琵琶》的旋律一响起,观众脑海中便浮现出电影里游击队员在山坡上弹着土琵琶高声歌唱的场景,也将思绪带回到那段不能忘却的岁月。