□ 本报记者 张好

已有2600多年历史的齐长城绵延千余里,横亘于齐鲁大地,被誉为“长城之父”。千百年来,长城巍巍,这里凝聚着山东人民的勤劳与智慧,也书写着一幕幕可歌可泣的动人故事。

1937年7月7日,日本帝国主义全面侵华战争爆发,9月30日,日军侵入山东。国难当头,齐长城沿线,革命先辈浴血奋战,当地军民团结一心,用众志成城的魄力、舍生忘死的勇气抵抗侵略,彰显出不屈的民族精神,以钢铁意志、血肉之躯,在齐长城上筑起另一座不朽长城。

【泰西抗日武装起义】 奏响创建革命根据地的先声

泰西武装起义旧址位于肥城市仪阳镇空杏寺内,是一处重要的文物保护单位。1938年1月,泰西抗日武装起义的烽火在这里点燃。

1937年7月7日,日本帝国主义全面侵华战争爆发。1937年10月,泰西党组织和广大党员积极响应山东省委号召,开展抗日武装斗争。1938年1月1日,崔子明、张北华、远静沧、程重远、夏振秋等10人在夏张镇小学举行抗日武装起义。1月12日,张北华、远静沧等人汇同附近的抗日武装共100余人,在肥城市仪阳镇空杏寺会师,点燃了泰西抗日武装起义的烽火。同时,根据省委决定,张北华在寺内宣布成立山东西区人民抗敌自卫团。自此,泰西地区正式建立了中国共产党领导的人民抗日武装。

1938年1月17日拂晓,山东西区人民抗敌自卫团攻克肥城,全歼维持会,首战告捷,揭开了泰西人民抗日的序幕。从那时起,一批批仁人志士投身革命,探索救国救民之路,在泰肥山区播下了革命的火种。在不到一年的时间里,山东西区人民抗敌自卫团发展成为一支坚强的抗日部队,奏响了创建大峰山革命根据地的先声,长清地区也开始有组织地武装抗日。

1939年3月,八路军一一五师抵达泰西,帮助当地党组织加强自身建设,训练抗日武装。1939年6月,长清县抗日民主政府成立,标志着大峰山革命根据地正式建成。

1938年10月武汉会战后,抗日战争进入战略相持阶段,中国共产党领导的敌后战场成为主战场,各敌后根据地也进入最困难的时期。在一次次反“扫荡”斗争中,大峰山革命根据地军民灵活运用地道战、地雷战、麻雀战等游击战术打击敌人,形成了“处处是战场,人人是战士”的生动局面。

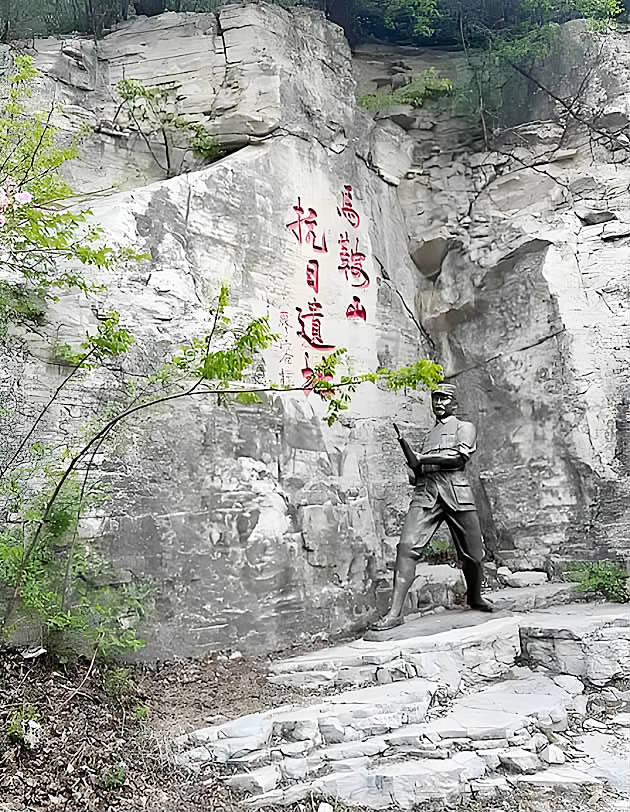

【马鞍山保卫战】 树立山东抗战史上的丰碑

除了泰西抗日武装起义外,抗战时期,齐长城沿线还发生了许多著名战斗。其中,于1942年11月9日发生在淄博市淄川区太河镇马鞍山的马鞍山保卫战,在鲁中抗战史上写下了光辉一页。

马鞍山位于淄河上游,因主峰东西相连、状如马鞍而得名。马鞍山主峰四面都是悬崖峭壁,唯一通向峰顶的道路是一条贴壁开凿的石阶,有“一夫当关,万夫莫开”之险。在抗战后期的几年中,敌我双方为争夺马鞍山,已进行了多次激战。

1941年下半年,山东解放区处于极度艰难时期。日军开始对抗日根据地进行极为残酷的大“扫荡”。当时,敌人为控制淄河流域,切断鲁中与渤海、胶东根据地的联系,就派兵占领了马鞍山,同时在周围村庄修炮楼、设据点,使抗日军民生活陷入重重困难。

为了重新打开淄河流域的抗日局面,1942年夏,山东军区一纵四旅成立突击队,在两个排兵力的配合下,趁黑夜从马鞍山西北部攀上绝壁,奇袭占领马鞍山。随后,我军以精干兵力控制着马鞍山,并将其作为战略据点,有力配合了主力部队的行动。

1942年秋,日军对鲁中地区进行残酷的大“扫荡”。为粉碎敌人“扫荡”计划,我军主力部队暂时撤离马鞍山周边地区,八路军山东纵队一旅二团副团长王凤麟担负起领导守山的重任。加上在山上休养的伤病员和修械工人等,当时我军共有40多人驻守在马鞍山。

1942年11月9日清晨,敌人向马鞍山发起了进攻。当时,敌人在孟良台、后峪岭等山上架大炮直轰峰顶,数架敌机轮番俯冲轰炸。同时,大批日军压向山脚,顺着石阶往山上冲。守山军民死守马鞍山,打得敌人血肉横飞。一天激战,我军打退了敌人数次进攻,敌人虽占据绝对优势,却始终无法突破防线。天近黄昏,敌人继续攻山。山上的弹药、石头已经快用光了,人员伤亡也很严重。王凤麟多处负伤,仍然爬着指挥战斗。在敌人猛烈炮火攻击下,南天门最终失守,敌人攻入了我方阵地。王凤麟头部中弹,倒在了血泊中,为了不当敌人的俘虏,他把最后一颗子弹留给了自己,献出了年轻的生命。第二天,战斗更加激烈,大部分同志都牺牲了。在这关键时刻,战士家属们也投入了战斗,最后多人毅然跳崖,壮烈牺牲。在这次残酷的战斗中,我方牺牲的烈士共27人,其中跳崖、坠崖壮烈牺牲的有7人。日伪军被击毙100余人,其中包括一名日军师团参谋长。

马鞍山保卫战气壮山河,打出了山东军民不屈抗战的精气神。1944年12月6日,我军派王凤麟生前警卫员石洪生、吴炳言等4名同志,智取马鞍山,使这座洒满烈士鲜血的山峰回到了人民手中。

【黄石板坡自卫战】 诉说百折不挠的抗争精神

黄石板坡村地处潍坊安丘西南部山区的辉渠镇,这里景色秀美,宛如一颗镶嵌在青峦间的“红色明珠”。漫步村中,鳞次栉比的石砌房屋、留着射击孔的石头围子墙,不仅描绘着岁月肌理,更镌刻着一段抗战传奇。“提起黄石板,出了英雄汉,抬枪土炮打胡团,消灭他一个连。男女齐下手,作战大半天,缉获了大批枪支和子弹,打死了伪军指挥官。”这首传唱至今的抗战歌谣,说的正是黄石板坡自卫战。

抗战时期,伪鲁东和平建国军厉文礼部胡鼎三特务团驻防黄石板坡村附近的辛庄子村。特务团仗着有日军撑腰,三番五次到周围村庄催粮逼款。

面对这种情况,1944年,黄石板坡村在中共安丘县委和抗日民主政府的领导下成立了自卫团,组织全村男女老少在村里修筑起围子墙和炮楼。

1944年4月5日,胡鼎三特务团200余人来到黄石板坡村,向村内开枪、投弹,并向村中喊话。埋伏在围子墙上的自卫团员李恩三端起土枪瞄准敌人,一枪毙命。带队军官知道黄石板坡村民早有准备,只好撤退。

4月8日凌晨4时许,胡鼎三特务团千余伪军带迫击炮一门、手炮两门、机枪三挺再次袭击黄石板坡村。在自卫团长李明河、护村队长李桐的指挥下,全村男女老幼同仇敌忾、英勇抗击,一连打退敌人数次冲锋。上午10时,黄石板坡村西北角炮楼的火药库被敌人的炮弹击中起火,自卫团数人被烧伤,敌人乘机冲进村子。自卫团用仅有的300多支土枪,同敌人展开了激烈的巷战。弹药用完了,就用红缨枪扎、用石头砸,有的团员在战斗中壮烈牺牲。中午,县教导队赶来救援,敌人狼狈逃窜,走前烧毁房屋92间,共杀害民兵和群众8人,打伤22人,抓走6人。而此次黄石板坡自卫战共打死敌人32人,打伤36人,打破了日伪军南侵解放区的计划。

黄石板坡自卫战意义重大,《大众日报》1944年5月19日第二版载:“新华社山东分社鲁中15日电:安丘黄石板坡群众,用原始武器,抗击着上千的敌伪,坚持了五个多钟头,最后弹药断绝,才英勇突围而出,创造了群众浴血奋战,保卫家乡的战斗范例,给敌伪以沉重的打击。”如今,黄石板坡村红色记忆文化广场前的雕塑墙真实还原了当时的战斗场景——村民奋勇杀敌,打得敌人接连后退。村庄历史文化展室内,一块块展板详细记载了黄石板坡自卫战情况及黄石板坡村概况,赞颂该村村民百折不挠、浴血奋战、保卫家乡的抗战精神。