渤海区在抗日战争胜利前夕成立,由冀鲁边区、清河区合并而成,西枕津浦铁路,东北濒临渤海,北止天津南,南接胶济铁路西段,下辖40余个县、市,鼎盛时期人口达1114万,面积达5.4万平方公里。

1937年11月,发生在滨州市阳信县的流坡坞阻击战,打响了中国共产党在鲁北抗战的“第一枪”。此后近8年的全面抗日战争中,英勇无畏的渤海区军民坚定革命理想信念,不怕牺牲、艰苦奋斗,团结一心、浴血奋战,进行了前赴后继、英勇顽强的斗争,铸造了为后世广为传颂的“不屈不挠、艰苦奋斗、顾全大局、无私奉献”的老渤海革命传统,其光荣的斗争历程在中国革命史册上写下了光辉一页。

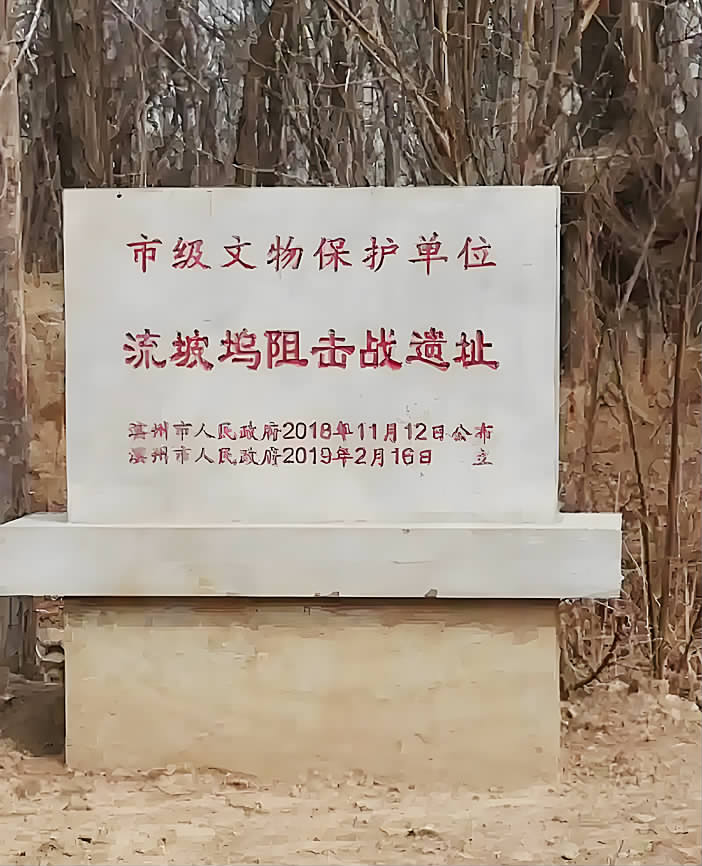

【流坡坞阻击战】 揭开鲁北敌后抗战的光辉序幕

1937年11月10日,侵华日军进犯冀鲁边区。11日,由冯鼎平等人领导的乡农学校自卫队,在阳信县流坡坞一带对日军进行了阻击,正式打响了中国共产党在鲁北抗战的“第一枪”。

1937年11月10日,日军驻扎在距流坡坞以北三四里的地方,准备次日经过流坡坞南下侵犯惠民县城。11日拂晓,一支约400人的日军队伍在飞机和装甲车的掩护下,气焰嚣张地向流坡坞逼来。李健、冯鼎平等人率领乡农学校自卫队早就埋伏在流坡坞村围子墙内,眼看日军已经进入伏击圈,冯鼎平一声令下,自卫队果断地对日军进行了阻击。与此同时,埋伏在张洼头村的第六乡农学校自卫队员也积极配合作战,出其不意地向日军展开攻击。日军万万没有想到在这小村竟会受到中国抗日武装力量的伏击,一面命令飞机在流坡坞上空狂轰滥炸,一面命令装甲车开足马力清除路障,试图把流坡坞村围子墙北门撞开。因我方准备充分,又加之防守严密,北门经受住了装甲车的冲撞,始终没有被攻破。之后,日军绕道去攻北斜大门,经此进入流坡坞村。随后,两所乡农学校的自卫队员200余人,使用长枪、大刀、土枪、土炮等武器奋勇杀敌,与日军展开了巷战。

事实上,此次阻击战是一次在中国共产党领导下的有组织、有计划的行动。1936年起,中共山东省委就开始向乡农学校安插地下党员,秘密开展党的宣传教育活动。1937年8月,阳信县第一个党支部建立。党支部建立后,按照省委关于积极利用乡农学校这一阵地开展抗日活动的指示,迅即在各校组织学习《抗日救国十大纲领》,讲述东北、华北沦陷区同胞的灾难,宣传中国共产党坚持抗战的主张和各地军民团结抗战的英雄事迹,激发了广大学员的爱国热情和民族自尊心,为抗击日军打下了坚定的思想基础。同时,乡农学校积极利用自卫队,扩招壮丁进行训练,为建立抗日武装打下了坚实的组织基础。此后,乡农自卫队便成为抗击日本侵略者的重要力量。

流坡坞阻击战,中国共产党人挺身而出、直面强敌,彰显了民族危亡时匹夫有责的担当。尽管战斗规模有限,但极大鼓舞了鲁北军民的斗志,为后续抗日根据地的建立点亮了燎原星火,也揭开了山东敌后抗战的序幕。

【抗日民族统一战线】 涌动齐鲁的全民族抗战热潮

从抗战爆发到取得最后胜利,渤海区军民在中国共产党领导下浴血奋战,为打败日本侵略者作出了不可磨灭的历史贡献。取得抗战胜利的因素有很多,中国共产党领导的抗日民族统一战线无疑是最重要的因素之一。

1937年12月,中共山东省委派共产党员姚仲明、廖容标、赵明新到邹平市长山中学,团结当地著名爱国人士、长山中学校长马耀南,以开办“民众学校”的名义,举办抗日游击战术训练班,同时讲授统一战线、游击战术等课程,并在黑铁山举行了抗日武装起义,成立山东人民救国军第五军。随后,清河区军民先后发动牛头镇起义、蔡家栏子起义、瓦城起义、东曹庄起义,组建了八路军鲁东游击第七、第八、第九、第十支队和青年学生志愿军训团,为形成广泛的抗日民族统一战线打下了坚实基础。

1938年2月,中共清河区党组织召开了由长山、章丘、淄川、桓台、邹平等5县爱国抗战知名人士参加的团结联合抗日会议。这次会议对于动员社会各界人士加入抗日救亡行列,形成广泛的抗日民族统一战线,促进这一地区抗日游击战的开展,发挥了积极作用。

同时,整个抗日战争中,中共清河区党组织坚持从实际情况出发,采取真诚相待、循序渐进、逐步提高等做法,先后将“堂天道”“善友会”“天明会”“天门会”等会道门改编为八路军或抗日自卫团,壮大了抗日力量,推动了全民族抗战热潮的形成。

【垦区抗日根据地】 百炼成钢的可靠战略后方

如今,人们提到渤海区,便不能不提一个地方——垦区抗日根据地。

1935年黄河决口,大水淹没郓城、嘉祥、巨野、金乡、鱼台等县,国民党山东省政府组织这些县的灾民迁居垦区,在现在的东营市永安镇安置了8个大组,并将此地取名八大组。

之所以在这里建立垦区抗日根据地,渤海军区司令员、建立垦区抗日根据地的主要领导人之一的杨国夫在《战斗在清河平原》中写道:“清水泊地区的斗争虽然取得了一定胜利,但活动范围仍局限于胶济铁路以北、小清河以南的狭窄地带,东西长、南北短,处在敌、伪、顽夹击的被动状态。有的地方称为‘一枪打透根据地’。”另一方面,垦区淤地范围大,粮食充足,交通闭塞,特别适宜机关部队生存和隐蔽作战,因此垦区成为清河区党委的首选之地。

1941年1月8日,八路军山东纵队第三旅第九团在团长赵寄舟、政治委员岳拙园的率领下,奉命首次进军垦区八大组一带,解放了以八大组为中心的黄河入海口右岸广大地区。随后,清河区党政军领导决定,将清河区行署和第三旅部队后勤机关迁往垦区,开辟垦区抗日根据地。

垦区抗日根据地建成后,给活动在清河平原上的日伪军造成了巨大的军事压力,有力配合和支援了其他战略区抗战。同时,垦区生产的大量粮食、棉花、油料等物资,不仅满足了当地军需民用,还支援了胶东、鲁南等抗日根据地。

随着垦区成为清河区最可靠的战略后方,敌人大为惊慌。自1942年春开始,日、伪军加紧了对垦区的“扫荡”“蚕食”“清剿”。特别是在1943年11月至12月,日、伪军对垦区进行了一次规模空前的21天大“扫荡”。对此,垦区抗日根据地军民早已做好准备,全力以赴投入反“扫荡”斗争中……当敌人合围到八大组时,抗日军民早已完全撤离。敌人恼羞成怒,开始了惨无人道的“驻屯清剿”,而隐蔽在荆林草丛中的抗日军民,克服了重重困难,渡过了艰苦的21天,最终回到了工作驻地,后勤机关也很快恢复了生产。

经过这场严峻考验,垦区抗日根据地以崭新的姿态屹立在广阔的渤海平原上,领导垦区军民以更加顽强的斗志投入新的战斗。