□ 叶梅

一

那年的冬天很冷,白雪覆盖的平原大地悠远舒展,我和妹妹在冰雪中辗转千里,向着山东东阿而行。在南方温润的山水里长大,第一次感到北风的凛冽,但我们心里却热乎乎的,因为是回东阿,回鱼山村去,从小就听父亲说,那是咱的老家。我们的父亲平素严峻而不苟言笑,唯有提到他的家乡,脸上的表情才会立刻活泛起来,他会说到阿胶,说到鱼山村的黑枣树,黄河的大鲤鱼,父亲的描述是一幅幅让人向往的图画,成为我们儿时的骄傲。少年的伙伴会问,鱼山在哪里?

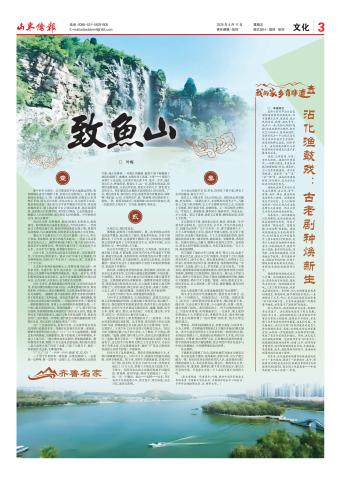

鱼山在东阿,东阿置邑,始见《春秋》,东依泰山,南临黄河。黄河绕着鱼山盘旋东流而去,当年的东阿王,一代风流才子曹植安睡于斯,他的诗情浸染着山脉土壤,使黄河在此缠绵,鸟儿盘旋呢喃,因此老家又有喜鹊之乡的美称。

相比天下无数名山大川,鱼山只能算一座小山,但山不在高,有仙则灵,有多少风流尽在此山。一代英主汉武帝曾站在鱼山之上,慨然吟唱《瓠子歌》:“瓠子决兮将奈何,浩浩洋洋兮虑殚为河。殚为河兮地不得宁,功无已时兮吾山平。吾山平兮巨野溢,鱼弗郁兮柏冬日……”

古往今来,父亲的鱼山有说不完的故事。但在很多年里,父亲仅回过两次家乡。他从1947年南下去到湖北,因为种种原因,直到1957年才回了一次鱼山,第二次更是在三十年之后。

父亲的乡愁刻在他的额头上,穿梭在他与鱼山的一封封家书里。每逢中秋、春节,他会独自一旁,狠狠地抽烟,直到自己在烟雾中呛得剧烈咳嗽起来。他虽一语不发,但我们都知道他是在思念故土,这多少次地激起我们对鱼山的向往,去往东阿,去往鱼山,成为我们儿时的梦。

1981年春节,我和妹妹提出要回老家,父亲仍然无法分身,但他对我们的提议兴奋又担心,从湖北恩施经武汉、泰安到东阿,再回鱼山,漫长的路程啊,父亲热切地帮我们设计了好几条路线。一路辗转,除夕前的黄昏,我们坐着泰安的班车终于摇晃着进了东阿县城。夜色似乎就在那一瞬间降临,看不清这座老家县城大的模样,一片银白的世界里,只隐约见一排排低矮的房屋,房顶上小小的烟囱升起缕缕白烟,一个个窗口射出黄色的灯光。我深深地吸了一口气,那不同于南方湿润、带着煤烟和柴火味道的空气陌生而又亲切。我想,那些灯光下就有我的亲人,他们与我不再是远隔千里,我们近在咫尺,或许我的一声呼唤,他们就会从那些温暖的窗门里探出头来,用父亲的口音询问:那是广兰吗?

房广兰是我的原名,是我出生时,父亲依照鱼山村房氏的排行给取的名字。当晚住在县城车站对面一家旅社,睡梦中果然听得有人叫:广兰!广兰!令人血脉偾张。惊醒过来冲到窗前,天刚蒙蒙亮,楼下的街面上哜哜嘈嘈的,车站已人来人往,一溜小摊炸油条卖煎饼,香味随风飘来。那时候没有手机、网络,只有长途电话拍电报,我们临行前给二叔六叔和大哥广民拍了电报,只说了大概日子,他们一家家旅社寻过来,不断地呼唤。

“广兰,广兰!”一声声一声声,我说“哎,哎,哎!”

一个男子手里捧着一堆油条,出现在楼梯口,一边张望一边呼唤,我一边答应一边迎上去,只见他酷似父亲的国字脸,端正的鼻梁,一双细长的眼睛,戴着个塌了帽檐褪了颜色的蓝帽子,瘦瘦的,衣服在身上晃荡。大哥——!我们只从照片上见过他,父亲离开鱼山南下时,他才一岁多,他在鱼山长大,种地养家,娶妻生子,这一切,离我们很遥远,但我们血脉相连,又是这样的近,他是父亲的儿子,我们是父亲的女儿,我们都是鱼山那根古老的根系上结出的果。广民,我们的哥哥,我们相互打量,他欲笑却含着眼泪说,妹妹啊?我们说,大哥!大哥伸出手,说,“妹妹啊,你们快吃果子,趁热。”我一眼看见他的手,冻裂的碜口红红的冒着血丝,我一把想拉住大哥的手。大哥说,妹妹呀,咱家走。

二

从那以后,我们常家走。

渐渐地,我看清了东阿的模样。第一次来到鱼山时所见的冰雪覆盖,此后揭去了面纱,原来黄河如金,夕阳下粼粼闪光,千百年来,这条桀骜不驯的巨龙,它的血性它的刚烈它的澎湃滋养了万里荒原世代生灵,而多半时候,它沉着祥和,呈一种大智慧,大气象。

鱼山百年河堤之下,是房家老宅,大哥的家。我从老宅漫步爬上河堤,旷野寂静,但有风声河水声传递着千年物语,那造字的仓颉、盖世的项羽、风华绝代的奇才曹子建全都最终归于东阿,是天地的吸引,还是风土的眷恋,历史的偶然?抑或只有这片土地的深厚才容得下如此的英雄豪杰,如此的千年雄风?

我问风,风拂过我发烧的脸庞,像是慨叹;我问河,甚至赤足走进河水里,它们细小地绕过我的脚踝,不加逗留,不加理论。事实上,齐鲁大地自古以来便是大雄大儒荟萃之地,它吸纳着黄河从青藏高原一路携带而来的百般滋养,那是连接天际的雪山之水,红土地黄土地青土地万种灵物之气,浩浩荡荡,仰之弥高,钻之弥坚,成就了无数仁人志士,留下了他们的精魂。沿黄的东阿,莫不如是啊!

父亲终于回到了鱼山,带着他始终的眷念。

1994年父亲驾鹤西去,大哥赶到南方,商量之后决定将父亲的魂魄接回东阿,让他安歇于黄河岸边、鱼山脚下。那以后,我们便常常回到老家看望,鲁西平原上的麦苗青悠悠的,它们年年岁岁就这么随风而长、抽穗、饱满,还有玉米、高粱、黄豆、黑豆,还有苦地丁、马齿苋、蒲公英、节节草,它们与一代代鱼山人相守在大地上。

我们在村里串门,阳光明媚的日子,二叔拿出一本鱼山房家的族谱让我们看。这才得知,房氏得姓于约公元前2300年前,所修家谱已有五版,最早见于光绪年间,“房氏,古夏津人。于戊午年1258年迁居于东阿县之鱼山。”此后1946年修谱记载:“迄今四十余年,人丁繁衍,户口增益,理应重修。”监修、续修、缮写等人员中,竟有父亲房翼贵的名字:“监修:翼贵字佐臣……”我惊讶地知道父亲除了姓名还有字,过去似乎只有那些文雅之士才会有名号,父亲出身于贫寒之家,且兄弟姐妹众多,他的“字”是自己取的还是他的父亲授予的呢?不得而知。

但幸亏有了这些谱和志,我们在莺歌燕舞的今天,才得以清晰地回望过去。1949年8月,残留的日伪据点被拔除,东阿全境收复。接下来,刘邓大军渡黄南进,县境乡民扒门板、捐木料,全县自1946年以来,共参加支前民工16万人次,担架3万架次及大批畜力车、手推车,东阿及鱼山的乡亲随军转战平汉路沿线、鲁西南、徐州等地,将国与家融进了一针一线、一步一个脚印。鱼山——东阿——山东,当年有多少乡亲推着小车,男女老少,寒天冻地,送走月亮,迎来太阳啊。

三

小小鱼山海拔只有80多米,但因有了曹子建,便有了永世的精魂,扬名于天下。

清代文人卫既齐作《吾山书院记》,描绘鱼山斜径蜿蜒,松风飒飒,一抹黛色参天,北望郁然有深秀之气,乃陈思王之墓与祠并隋碑,记王平生游陟有终焉之志,历级而上至绝巅,则子建读书处,名柳舒城。又一冯廷魁作文赞鱼山:“平原庄上,相国称诗;桃李园中,翰林作序。风流未远,才士实难。望山下遗祠,犹祀五言鼻祖;溯河流故道,还思七字权舆。”

五言鼻祖乃子建,他在鱼山读书、赋诗,那是他一生中最为旷达的时光。这位生乎乱、长乎军,半生不得志的才子,如谢灵运所评:“天下才共有一石,曹子建独得八斗”,天下人皆知他的七步诗,他的才华遭人嫉恨,差点要了他的性命,但也救了他的性命。天下人还知道他的多情,他所描绘的美丽女神:“翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月,飘飘兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。”天上人间,唯此绝唱啊。

但子建除了他的才华与多情,更有“戮力上国,流惠下民,建永世之业,流金石之功”的抱负,年近四十之时,他被封为东阿王,即全心投入,移山移水移衙门,向明帝上《乞田表》,获得准许垦田万亩,植桑养蚕,炼阿胶织阿缟,“东阿有井,大如轮,深六七丈,岁常煮胶,以贡天府者。”子建其时,将阿胶炼得浓亮透彻如琥珀,相传他来东阿之时形容憔悴,服阿胶之后颜色鲜好,健步如飞。他行走于平原与鱼山,那些今日的麦田,曾是子建的双脚踏过的田埂,他胸中千般抱负,唱不尽天下悲歌,“愿欲一轻济,惜哉无方舟,闲居非吾志,甘心赴国忧”,骨气奇高,雅好慷慨,建安诗风尽显斐然。

鱼山人爱说曹子建,还爱说他创造的“鱼山梵呗”。

我父亲生活的年代波澜起伏,他没有多少闲空,也不是一个风雅的人,但他却有过一支竹箫,高挂在墙上,甚至有一条鲜黄的丝绦系在箫头,醒目地垂下来。偶尔的,父亲会取下那支箫,小心地吹着,好像一用劲,就会吹破了似的。我们都还很小,听不出他吹的是什么,只是好奇得很,吹得满地凉月,一汪清水,便又觉得吹箫的这个人不像是父亲。事隔多年之后,我才明白他多半是小时候听惯了“鱼山梵呗”的吹奏,情不自禁也想仿效之。

梵呗是一种带词的佛教音乐,因梵音重复,汉语单奇,少为人传唱。才华横溢的曹植依《太子瑞应本起经》撰文制音,其中大量采用中原本土尤其是东阿一带的民间小调,音词结合朗朗上口,竟使佛经在唱诵时声文并茂,得以迅速流传。自曹植“鱼山梵呗”之后,后世僧俗名家纷纷效仿,将中国民间乐曲用于编创佛曲,使古印度声明音乐逐步与中国之风相融合,中国梵呗继而走向世界。

鱼山种种。

子建想来是爱极了鱼山,选择此地作为他永久栖息之地。鱼山也是爱子建的,沧海桑田,星移斗转,山与子建已融为一体。而生活在鱼山的世世代代人民,也是爱鱼山的。即便离家的人儿,无论走得多远,都会有一根线牵在心里,揪扯得心疼,那美妙,那神韵,那千里万里的追寻,那亘古不变的守望,只有家乡才是一个人永远不离不弃的情人呵。

(原文有删减 作者简介:叶梅,现任中国作家协会主席团委员、中国散文学会会长、中国国际笔会中心副会长。多部作品被翻译成英、法、韩等文字。)